箱出し調剤についての海外の状況の調査、及び日本で導入する場合の課題の整理と、薬剤師以外の者が調剤に関わる場合の課題についてまとめられています。

【2024厚生労働科学研究】

地域共生社会における調剤業務の効率化に係る方策の有用性・安全性の評価・検討のための研究

https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/177610

医薬品流通における供給不足、デッドストックの発生、廃棄に伴う損失、そして患者の多様なニーズの顕在化といった課題を背景に、箱出し調剤の導入の可能性について、改めて検討する意義が高まっている。

2024年度の研究では、日本国内外における箱出し調剤に関する既存文献および資料を精査。

- ドイツでは、適応症、投与期間等に応じて 3種類(N1・短期投与用あるいは頓服用、N2・中期投与用、N3・長期投与用(通常3か月分)に分類し対応

- 英国でも一般的に箱出し調剤が行われている。これは、品質管理の観点から、大包装よりも小包装の方が望ましく、法律により、患者向け薬剤説明書の添付が義務づけられていることがその理由とされている。抗生物質等は5日分や7日分の単位、30日包装と慢性疾患については1か月分が標準。28日包装・30日包装の単位が混在しているが、28日処方に対して30日分の包装を交付しても問題とはされないがクレームもある。30日分超の長期投薬は非推奨

- 米国では、大包装のボトルから必要な錠数を取り出し、ピルボトルに小分けする係数調剤が一般的だが、標準治療の対象となる薬剤や、副作用のリスクが高く、オリジナルの添付文書をそのまま患者に渡す必要がある薬剤については、あらかじめ定め

られた使用量単位(unit-of-use)で調剤が行われている

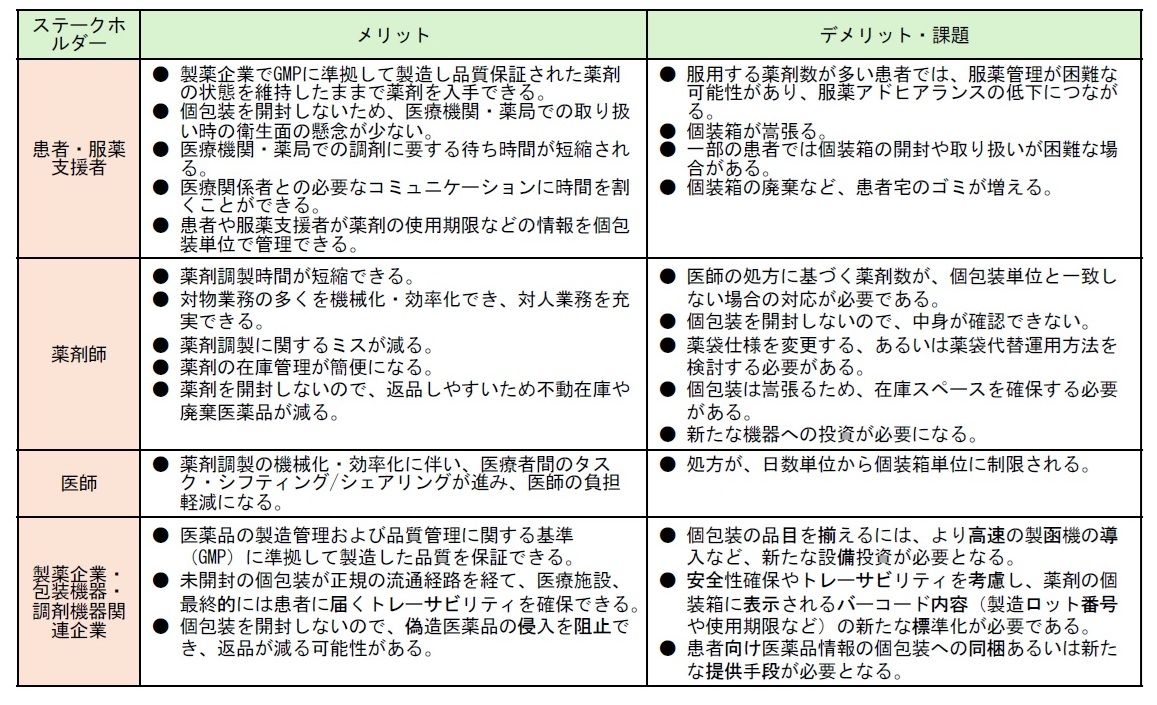

これら調査結果を踏まえ、様々なステークホルダー(患者、医師、看護師、薬剤師、製薬企業、包材供給企業、設備供給企業、調剤機器関連企業関係者等)へのヒアリングを実施、薬局・薬剤師の対物業務の効率化における、箱出し調剤など、ボトルネックとなっている課題や背景を明らかにした

資料1:処方単位で個包装された薬剤を用いる調剤(箱出し調剤)に関する、各ステークホルダーにとっての主なメリットやデメリット・課題(→リンク)

薬剤師以外の者が調剤に関わる場合の課題については、今年度は全国調査に先立って、薬局や医療機関に勤務する薬剤師および調剤補助者・支援者を対象に、Web上で予備的調査を実施

薬剤師業務として、対物業務を効率化し、対人業務を充実させるために、今後も非薬剤師の役割は重要であるとして、海外のテクニシャン制度を参考に、少なくとも薬剤師以外の者が調剤に関わる場合には教育内容や教材、教育頻度などある程度の体制整備が必要であるとした。

(分担研究報告書)

薬剤師以外の調剤補助者・支援者の業務・教育に関する調査研究

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/%E5%88%86%E6%8B%85%E7%A0%94%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

2025年08月10日 18:13 投稿