要指導医薬品として、先日承認された緊急避妊薬ですが、販売にあたってはe-ラーニング研修を行ったうえで、近隣の産婦人科医等との連携体制についての申告が必要となっています。これに関する通知が28日に発出されています

【厚労省 2025.10.28】

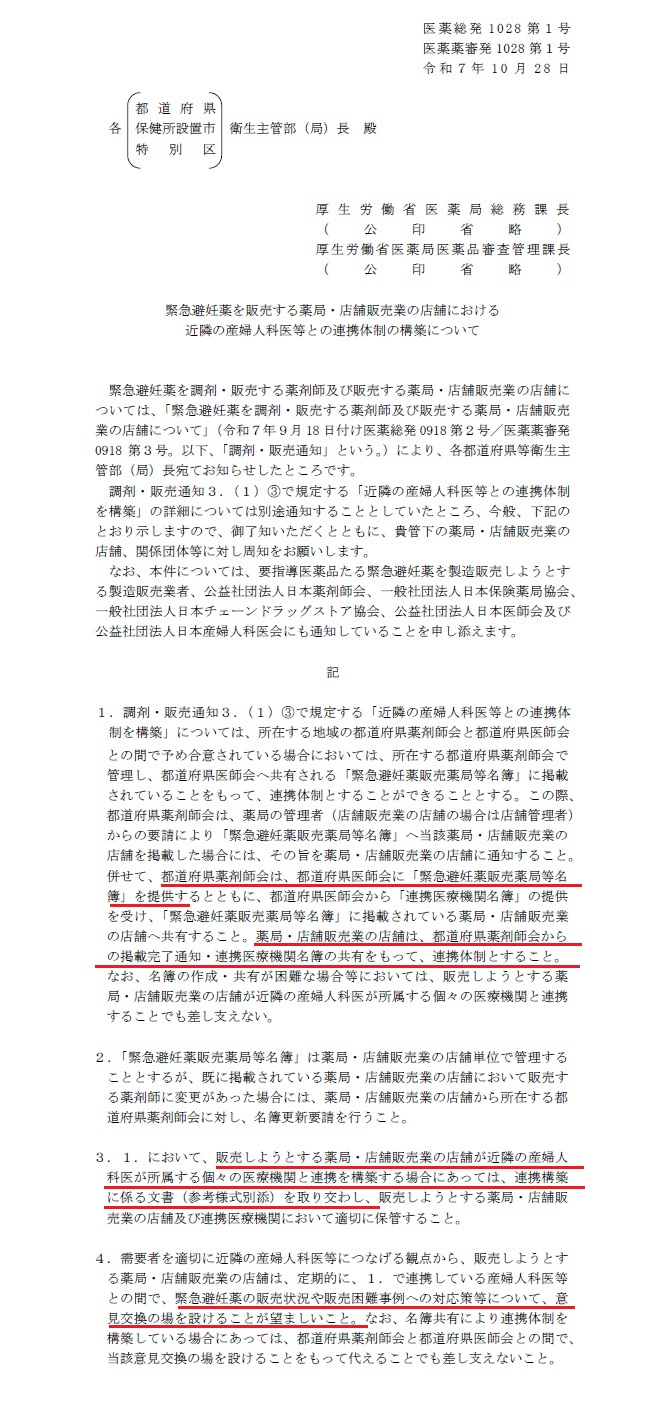

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001587267.pdf

- 連携構築に係る文書(参考様式別添)を取り交わし、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗と連携医療機関双方で大切に保存する

- 地域の都道府県薬剤師会と都道府県医師会との間で予め合意があれば、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」が都道府県医師会に共有される一方、都道府県医師会から「連携医療機関名簿」の提供を受けることで、連携医療機関とすることができる

- 「連携医療機関名簿」の提供がない場合には、近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携することも可能

- 連携している産婦人科医等との間で、緊急避妊薬の販売状況や販売困難事例への対応策等について、意見交換の場を設けることが望ましい(都道府県薬剤師会・医師会との間での意見交換の場でもよい)

とのことのようです。

現在、試験販売を行っている地区ではスムーズに話が進みそうですが、そうでない地域や、地域薬剤師会のエリアに産婦人科の施設が少ないところでは、都道府県薬剤師会頼みになりそうです。

一方、近隣の産婦人科医と以前から連携が取れている場合には、都道府県医師会が提供する産婦人科医ではなく、そちらを優先してよいとはっきりと打ち出してもよかったのではないでしょうか?

また、連携構築に係る文書を取り交わすことによって、連携先の産婦人科に負担がかからないでしょうか?

さらに、「販売困難事例への対応策等について、意見交換の場を設ける」となっていますが、いったいどのような意見交換を行うのでしょうか?

もし、意見交換を行う(必要がある)のであれば、産婦人科だけでなく、さまざまな困難事例に日頃から対応している、行政の保健師なども交えた意見交換の場も必要ではないでしょうか?

今後、未成年や外国人の対応といった課題も出てくると思います。単に意見交換の場を求めるだけでなく、もう少しあらゆる場面を想定した考えも示してもらいたいものです。

日本におけるSexual Health への理解不足や、日本人のヘルスリテラシーにも配慮したものなのでしょうが、文書を取り交わすなど、販売にあたってのさまざまな条件を求めるスキームが海外では果たして、あるのでしょうか?

現場の薬剤師への負担を考慮し、必要最小限の情報提供にとどめるなど、もっと当事者の意思も尊重すべきではないかとも思いました。

関連情報:TOPICS

2025.08.29 緊急避妊薬ついに市販化へ、それまでに準備しておくことは?

2025年10月28日 19:46 投稿

うちの県薬からの連絡で初めて知ったのですが、調べたら、近隣の産婦人科医等との連携体制の構築にあたって、各都道府県薬単位で「緊急避妊薬販売薬局等の名簿」のとりまとめが始まっています。

まだ始まっていないところもあるようですが、都道府県薬剤師会HPに掲載が始まっていますのでアクセスしてみてください。

気になったのが、非会員は登録しにくい県があった点。

また、非会員に対して、事務管理費を求めている県があることです。

「都道府県医師会・薬剤師会間の連携体制参加にあたっての確認書」というものも同一だったので、日薬が中心に組織だって行われていることが伺えます。

この名簿に掲載されなくても、連携産婦人科医を見つけで厚労省HPで登録できれば、取り扱いは可能になるのでしょうが、この件で非会員チェーンさんとの変な分断ができないか心配になります。

産婦人科医等との(書面での)連携体制の構築という要件が、かえって当事者の方々へのアクセス低下につながることを懸念します

産婦人科との連携体制に関する通知がアップされました

都道府県薬剤師会がとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載(→TOPICS 2025.12.06)を行なわず、地域薬剤師会ではなく、直接近隣の産婦人科医との連携の文書を取り交わした場合には、専用のアドレスへの提出が必要になります

また薬剤師の異動等により変更となった場合は速やかな提出が求められます

なお、12月24日までに提出された分について、初回の公表となるとのことです

【厚労省 2025.12.17】

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001615785.pdf

重要な追加情報がアップされています

「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html

要指導医薬品たる緊急避妊薬を「販売」しようとされる薬剤師の方におかれましては、「近隣の産婦人科医等との連携体制」について、改めてFormsでの申告をお願いします

要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001622086.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001616603.pdf連携文書は24日まで必着

個々のFORMでの登録は5日までのようです

Forms 申告における留意点もあります