11月28日開催の中医協総会では、議題として調剤が取り上げられ、各委員からさまざまざまな意見が寄せられています。

【厚労省 2025.11.28開催】

第631回中医協

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html

調剤について(その2)

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001600992.pdf

ここまで批判的にまとめられた資料は初めてではないか

一方で、いくつかのスライドにはいろいろ思うところがある特に敷地内や門前に対して批判が強いが、医療機関のために医薬分業の経済的な利用を促進し、現場を保険調剤ばかりに傾注させた結果ではないだろうか https://t.co/vmpbm8cvWc

— 小嶋 慎二@community pharmacist (@kojima_aponet) November 27, 2025

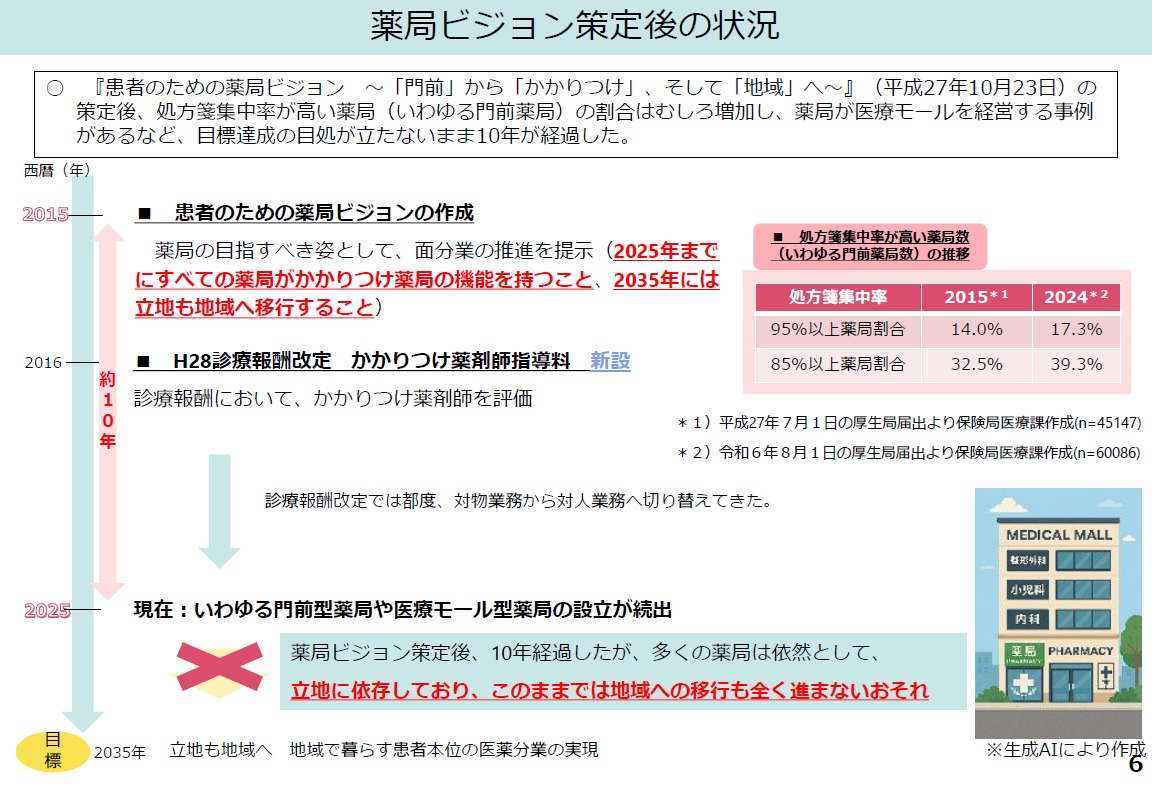

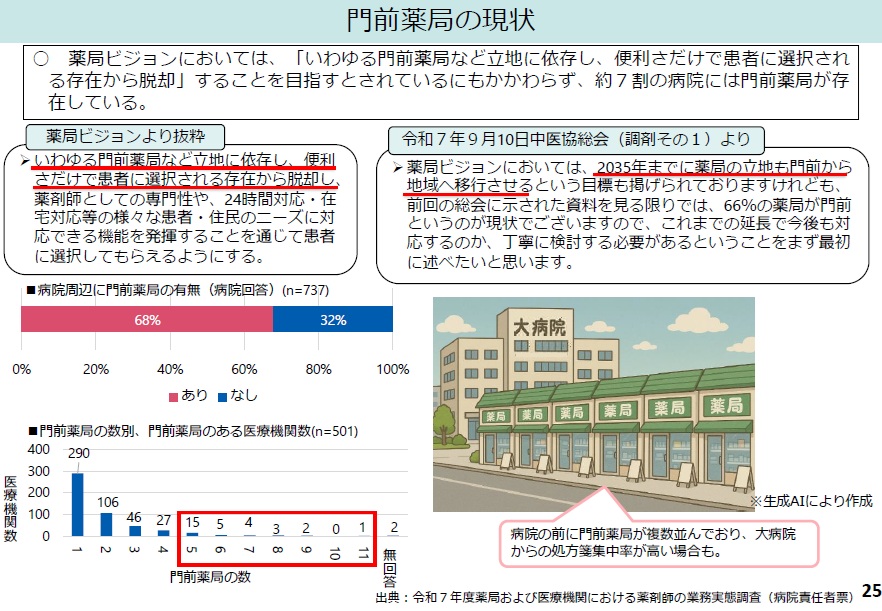

冒頭事務局は『全ての薬局を「かかりつけ薬局」へ』とした、2015年に策定した薬局ビジョン策定後の状況を紹介し、「多くの薬局は依然として、立地に依存しており、このままでは地域への移行も全く進まないおそれがある」と警鐘を鳴らしました。

そして、論点として次のような現状と課題を示し、委員に意見を求めました。

• 薬局ビジョンの策定から10年が経過し、「いわゆる門前薬局など立地に依存し、便利さだけで患者に選択される存在から脱却」するという目標を含め対応してきたが、処方箋集中率が85%を超える薬局数の割合は増加した。

(調剤報酬簡素化)

• 答申書付帯意見において、診療報酬体系が複雑化しており、より患者にわかりやすい診療報酬体系となるよう検討することとされている。

(調剤基本料関係)

• 薬局の損益率・損益差額について、調剤基本料別では調剤基本料2の薬局、立地別では医療モール内の薬局が、他の分類の薬局と比較して高い。

• 同一グループの店舗数が300店舗以上の薬局については、令和6年度改定後、損益率はグループ店舗数2~5の薬局に次いで低い。

• 処方箋集中率が85%以上であり、調剤基本料1を算定している月当たり処方箋受付回数が2,000回以下の薬局は、備蓄品目数が少ないにもかかわらず、令和6年度改定後、損益率は微増している。

• 薬局の所在地別に損益率・損益差額を比較すると、特別区の薬局では令和6年度改定後にいずれも増加している。

• 複数医療機関を受診しているが、かかりつけ薬局で服用薬を一元管理している患者の割合(一元化率)は、薬局数が少ない地域の方が高い。

• 特別調剤基本料Aの薬局について、損益率・損益差額は、令和6年度診療報酬改定後にマイナスに転じているが、建物賃借料・土地賃借料は他の調剤基本料の薬局のものより高かった。

• 他方、へき地等における自治体開設診療所の敷地内薬局の中には、特別調剤基本料Aを算定している薬局もある。

• 調剤基本料2は、処方箋受付回数が月4,000枚超かつ処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関の合計処方箋集中率(70%)が基準の1つとなっているが、医療機関が3つ以上存在する医療モールにある薬局においては、この基準を下回る場合がある。

• 処方箋集中率基準(85%超など)をわずかに超える薬局の場合、処方箋集中率の基準を下回らせ、点数の高い調剤基本料に変えるために、意図的に遠方の高齢者施設等の入居者の処方箋を受け入れる事例がある。

(調剤管理料関係)

• 調剤管理料は、令和4年度調剤報酬の評価体系の見直しにて、対人業務を評価する薬学管理料として新設した算定項目であるが、激変緩和の観点から、それまで調剤料で用いられていた調剤日数による点数区分を引き継いでいる。

• 調剤管理加算は、ポリファーマシー対策に逆行する可能性を指摘されている。

(服薬管理指導料関係)

• 吸入薬指導加算は、喘息などの慢性疾患に対する吸入薬指導した際の評価であるが、現在、インフルエンザなどの急性疾患に対する評価は対象外となっている。

• 服薬指導後の患者フォローアップにより副作用検出率が上昇することが報告されている。

(かかりつけ薬剤師関係)

• かかりつけ薬剤師指導料について、通常の服薬管理指導料よりも高い点数を設定しているが、業務ノルマが設けられている薬局のうち、約半数の薬局においてかかりつけ薬剤師指導料の算定回数や同意件数のノルマがあった。

• かかりつけ薬剤師業務として設定されている内容を、かかりつけ薬剤師指導料の創設前からそうした取組を実施している薬局においては、患者に上乗せ料金を請求できないと考えるので算定していないとの意見があった。

(薬剤調製料関係)

• 無菌製剤処理加算について、現在6歳未満の乳幼児の場合に加点があるが、医薬品の添付文書上、小児とは15歳未満の児を指すことが多く、15歳未満の患者に対する注射薬の調製においては、体重ごとに投与量調整が必要となることが多い。

(その他)

• ポイント付与や、患者希望による薬の配送料無料などにより、患者の誘引が疑われる事例が散見

される。

これらの現状と課題について、各委員は次のような発言をしています。(意訳です。聞き間違いがあるかもしれません)

森委員(日薬)

調剤報酬の簡素化には異論はない

小薬局の経営基盤は脆弱 同一法人が一医療機関に複数の薬局を開設している事例がある

医療モールや医療ビレッジを踏まえた集中率の再検討が必要

多くは中小薬局、地域差も考慮すべき

重複投薬・相互作用等防止加算について、オンライン資格確認でできないものもある

インフルエンザ吸入薬指導加算は必要

服薬指導のフォローアップ加算は必要

かかりつけ薬剤師指導料は質の高い評価の見直しが必要

薬局の規模を大きくすることは必ずしもできない

個々の薬局がかかりつけ機能などを強化して、薬局間連携で地域を支えたい

江澤委員(日医)

中小薬局への配慮は必要

敷地内薬局の但し書きの適用範囲見直しや削除が必要小阪委員(全国自治体病院)

患者の視点からは敷地内が便利

近い安いとなるとやはり誘導されるので検討が必要

フォローアップについては、服薬アドヒランスはどうなっているのか、医師との連携を松本委員(健保連)

患者のための薬局ビジョンの理想が達成されていないため、患者は指導をうける感覚はないのでは

今後は機能と立地を。大規模化を目指すべき

GE加算は減算を基本として、廃止または地域支援体制加算に包括させるべき

特別区や政令指定都市にある薬局の調剤基本料1の要件は見直すべき

へき地等を除き、特別調剤基本料Aの範囲を広げるべき

薬剤師の人数や調剤室の広さも勘案すべき(何かの加算)

6種類以上の理由が不明、調剤管理加算は廃止を

重複投薬・相互作用等防止加算は薬剤師の本来業務

かかりつけ薬剤師だけをもって加算があるのは疑問

鳥潟委員(全国健康保険協会)

かかりつけ薬剤師指導料はかかりつけとして果たしている場合に限るべき

高町委員(連合)

かかりつけ薬剤師指導料は抜本的に見直すべき

飯塚委員(東京大学大学院経済学研究科教授)

今の報酬体系が都市部で小規模薬局が乱立する要因になっているのでは

議論を踏まえた印象として、次のような事項が次回改定点として対象となるように思いました

- かかりつけ薬剤師指導料の要件の見直し

- 医療モール等への基本料の見直し

- 敷地内薬局の但し書きの適用範囲見直し

- 都市部なども基本料要件の見直しの可能性がある

- GE加算の見直しの可能性

- インフル吸入に加算

委員の中からは、大規模化をしてもっと薬局の機能を果たすべきといった意見も出されましたが、多くの薬局では常勤薬剤師数はそう多くないはずです。

個人的には、薬局の規模や立地、周辺環境が大きく異なるのにも関わらず、調剤に偏重した地域支援体制加算や在宅薬学総合体制加算が算定できないような薬局は、薬局として機能していないという書きぶりになっていることは大いに疑問があります。

一方、保険調剤におけるかりつけ薬剤師制度(かかりつけ薬剤師指導料)は、まだ明確なかかりつけ医が定義されていなかった頃、社会保障審議会医療部会で当時委員だった日医の中川氏の「かかりつけ薬剤師という、その薬剤師さんを評価するべきだと思います。薬局自体の評価というのは、これはあり得ないと思います」という鶴の一声に医薬分業バッシングにあえぐ厚労省が忖度して作った制度とも言われています。

かかりつけ薬剤師制度は、まだ明確なかかりつけ医が定義されていなかった頃、社会保障審議会医療部会で当時委員だった日医の中川さんの鶴の一声で、その場しのぎで作られた制度です 【厚労省 2015.10.22開催】 第41回社会保障審議会医療部会・議事録https://t.co/QHCQAWD2bnhttps://t.co/ef7rLZW4Dd — 小嶋 慎二@community pharmacist (@kojima_aponet) October 10, 2023

また、バイブルのように厚労省が振りかざす「患者のための薬局ビジョン」は、調剤業務に偏重し、患者のためのではなく、実態は医療機関に利益供与するための「かかりつけ医のための調剤薬局ビジョン」にすぎないのではないかと考えています。

そして、薬剤師の業務拡大につながるとして、連携薬局を法制化し、特定医療機関との連携だけが強化することが本当に正しかったのかどうか、かかりつけ薬剤師制度と合わせて、まず総括することが先ではないかと思います。

いずれにせよ、今回の資料は今までにないかなり踏み込んだ内容となっています。

調剤報酬体系や各加算の抜本的な見直し、要件の強化は必至となりそうです。

関連情報:TOPICS

2025.10.23 患者のための薬局ビジョンが公表

2025年11月28日 16:14 投稿

記事で紹介しなかったけど、今回このスライドを出したということは、都会地での小規模薬局の乱立を相当問題視しているんだろうな

まだまだ都会地では調剤基本料1が算定できる余地があり、だから新規開局が可能ってことなんだろうけど

将来的には都会地(供給過多地域)限定の、調剤基本料1の算定要件の見直しがあるかもな

一方で、在宅訪問等の高度な薬学管理など十分な機能を有さないとか、薬剤師の質の低下やかかりつけ薬剤師機能の脆弱化につながると決めつけるのはどうなのかと思う

それに、ファーストアクセスを対応せずに、効率的に在宅に特化しているところは容認するんだ