10日は、経口補水液の販売方法をめぐってTLで意見が飛び交ったので、いろいろ調べました。

簡単に言うと

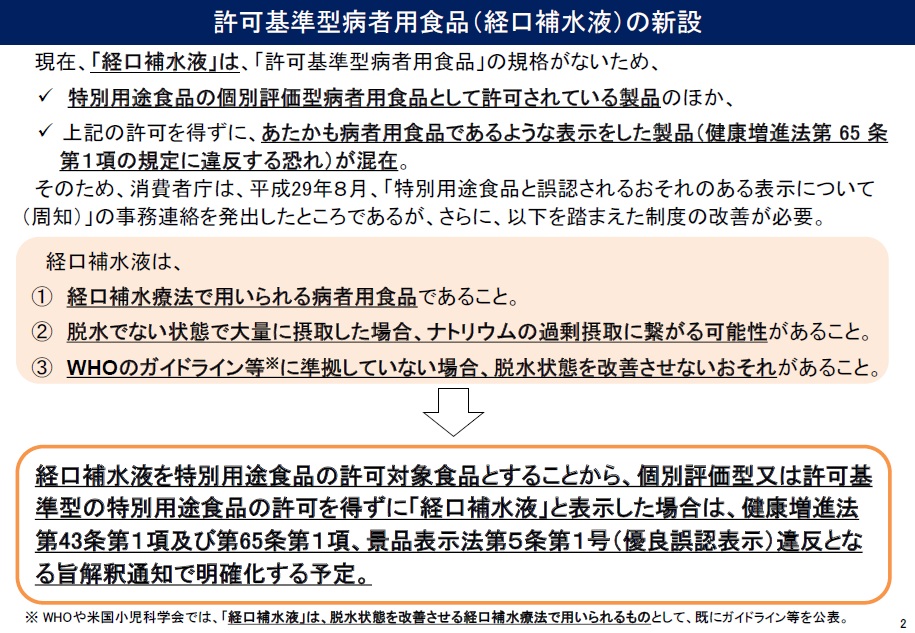

- 「経口補水液」と表示をした製品は特別用途食品の許可を得ることが必要であること。

- 「経口補水液」

のうち、OS-1などについては、適切な陳列や販売、情報提供ができる体制が必要

ということのようです。

いわゆる経口補水液にはさまざまなものがありますが、消費者庁のなかでは、その使用実態にについてはこれまでも懸念が示されていて、2023年1月20日に開催された、特別用途食品の許可等に関する委員会において、下記の理由で、許可基準型病者用食品(経口補水液)の新設されることになりました。

特別用途食品の許可等に関する委員会

(消費者庁 2023.01.20開催)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_002/031542.html

資料2 特別用途食品における許可基準型病者用食品の新設https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms206_20230116_03.pdf

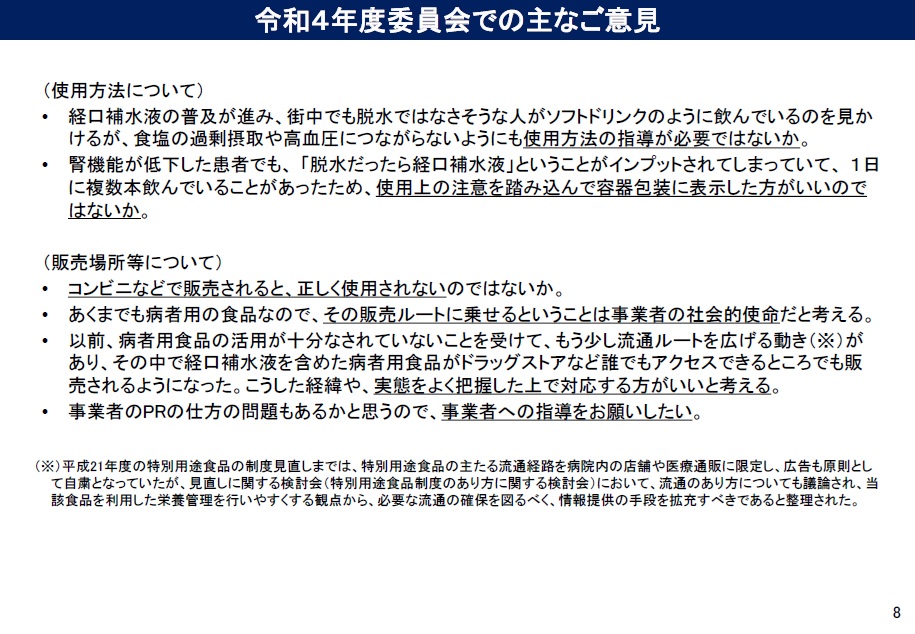

そして、この日の議事録を見ると、委員からは次のような意見が示されました。

メーカーの一般・販売サイドへのプロモーション、現場の販売姿勢に問題は確かにあったと思います。

- 本当に最近、経口補水液が周知されてきたので、まちを歩いていても若者が全然脱水でもなさそうな人が経口補水と書いてあるものを、ソフトドリンクみたいにしてごくごく飲んでいる人を見かけるのです。なので、国民の栄養摂取基準をせっかく示しているのに、それをはるかに超えた塩分の摂取にならないような指導が必要かなと思いました

- 資料の懸念事項のところで、脱水でない状態で大量に摂取した場合、ナトリウムの過剰摂取につながる可能性があるというコメントがあって、資料の必要的表示事項というところでは、特にナトリウムの過剰摂取に関しては大きく取り上げていないというか、医師、管理栄養士に相談することと

- 先ほど委員長からお話があったように、ドラッグストアに管理栄養士は在籍しているのですけれども、もうちょっと必要的表示事項に踏み込んだ上で、ナトリウムの過剰摂取に関して表記していただけると、現場としては、私たちから指導が入らないときにその人たちが

- ○○先生もおっしゃっていましたけれども、実際に脱水でといって、腎機能のeGFRが10点台ぐらいの方々が、汗をかくからといって1日3本ぐらい飲んでいる人の経験が私も何回かありまして、これはまずいなと思って、脱水と腎機能の状況を説明しながら、コマーシャルが先行している部分もあって、飲んでいい、脱水だったらこれだとインプットされてしまう、患者さんもそう思ってしまうと思うのですね

- 例えば先ほどナトリウムのお話が出ていましたけれども、糖分とかもあると思いますので、糖分、ナトリウム、カリウムなどに摂取制限のある方は主治医に御相談くださいとか、病名を入れるわけにはいかないと思うので、そういった形の文言とかを、もし可能なのであれば入れていただくのはいかがかなと思いました

(以下、05.12追記)

消費者庁ではまず、「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正案を提示、パブリックコメント開始しました

「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正案に関する意見募集

(e-gov 2023.03.09)

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=1&bScreen=Pcm1040&id=235080069

(結果)

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=235080069&Mode=1

(意見の概要及び意見に対する考え方)

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=00002536301

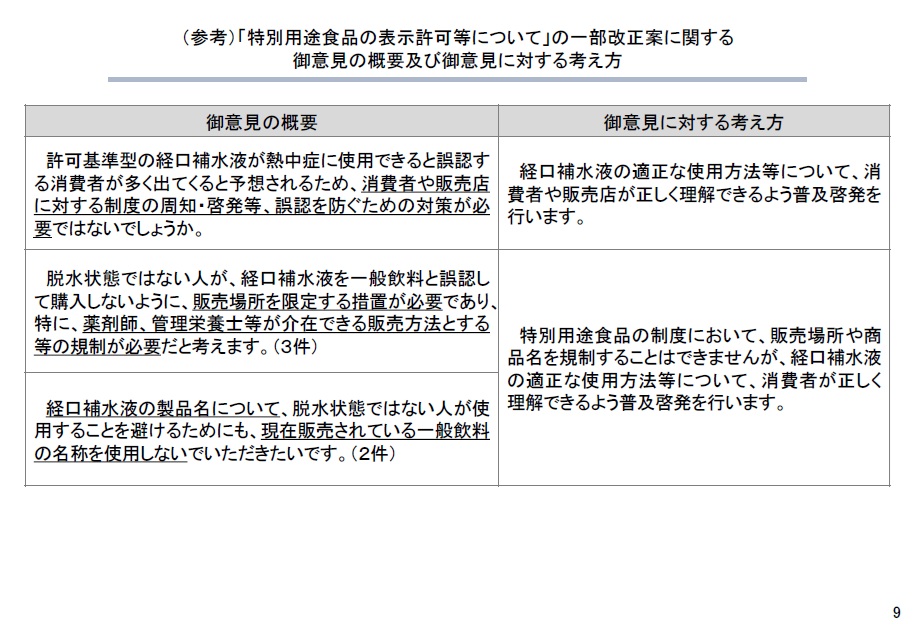

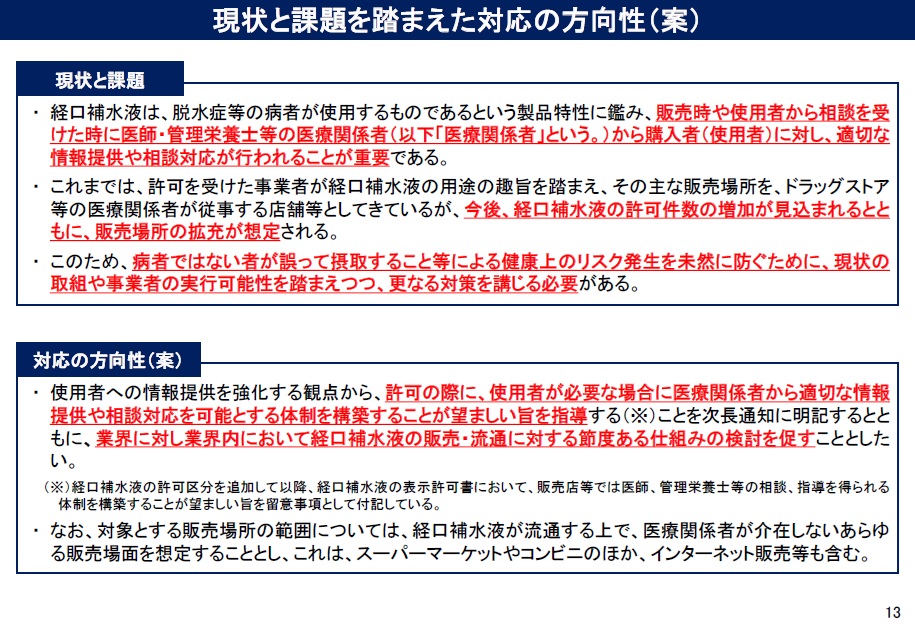

この中では次のような意見が出され、2024年1月22日に開催された、特別用途食品の許可等に関する委員会で示され、令和4年度委員での意見も踏まえて対応の方向性(案)が示され、議論が行われました。

特別用途食品の許可等に関する委員会

(消費者庁 2024.01.22 開催)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_002/035955.html

委員からは、次のような意見が示されました

確かに販売ルートの拡大というところに関しては課題になっているかもしれませんが、このような病者用食品を適切に使うといったところにおいても、管理栄養士・医師といった専門職種がきちんといる場所で販売して、確実にその疑問等にきちんとした対応・回答できる場所、また指導ができるというところにおいて販売するというのが適切だと思いますので、先ほどスーパーやコンビニやインターネットなどでの販売への話があったので、その際には現在のドラッグストア同様に、使用者が必要な場合には医療関係者から情報提供や相談対応が可能となる体制を構築することが望ましい旨、十分に理解して進めていただければと思います。

・もともと日本人の食事摂取基準等で、塩分、健常人が男性だと7.5g、女性だと6.5gという、健康であるためにはこうでなければいけないと言っている中で、まさにこの経口補水液というのは、塩分をひたすら提供することになるので。

一方、これは消費者庁が特別用途食品として認めていて、健康にいいなという話なので、取れば取るほど元気になるのではないかと勘違いされる方が絶対出てくると思うのですね。

しかも、味は、自分も飲んだ経験から言うと、ふだん元気な時はしょっぱいな、濃いなと思って飲まなくて、それに対して、いわゆるスポーツドリンクは飲みやすいので、がぶがぶ飲むというところがあるかと思うのですが、これが健康にいいとなると、ちょっとしょっぱいけれども、健康にいいんだねと言って飲みがちなのが一般の考え方だと思います。

発症リスクという点で、不適切な使用は健康を損ねるということについて、徹底的に消費者に分かるようにしてあげなければいけないと思います。

それから、消費者庁としては、いろいろ認可や指導はできるのだけれども、規制はできないというお話がありました。

こういう規制ができないというのは、結構大変なことだと思います。規制ができない中でも、各企業がすごく節度を持って、ちゃんと適切に動いてくれればいいのですけれども、いっぱい売れるようにしようとなると、例えば自動販売機で売ったり、コンビニにばっと並べたり、いろいろな通販サイトでもこういったものは今でも手に入ります。

ですので、こういったところに対しては、規制はできなくても指導する。そして、こういったことに基づいて、ちゃんと指導を受けて、我々はこういうふうに対応しますよというものを、各企業から例えば文書で出してもらって、それを一般に公開して宣言するとか、そういったこともひょっとしたら必要なのではないかなと考えました。

・パブコメの御意見で、現在販売されている一般飲料の名称を使用しないでほしいという意見がございました。

この御意見、私、十分理解できるのですが、私の個人的な意見としましては、同一の名称を使用した上で、一般飲料との違いが分かるように工夫して商品化していただくというのも、方法としてよいのではないかと考えています。

例えば、包装の裏面じゃなくて前面に「病者用」と漢字3文字で大きく書いていただく。

仮に、店舗で同一名称の一般飲料と経口補水液が並べて販売されていたとしても、消費者の目に「病者用」という文字がいや応なく飛び込んでくるようなデザインにしていただくというような工夫をすると、よりよいのではないかと思っております。

この日の委員会ではこれ以外にもさまざまな意見が出され、許可を得ずに経口補水液と表示しているものについては、表示許可の申請促すことが確認されました。

委員会の決定を踏まえ、2024年9月に販売規制案が示され、パブリックコメントが実施されました。(これについてはXで以前投稿しました)

経口補水液の販売規制に関するパブコメ

(意見募集9月12日まで)【e-gov】

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見募集についてhttps://t.co/vrJkFr4xfZ(1)経口補水液の販売方法に関する留意事項…

— 小嶋 慎二@community pharmacist (@kojima_aponet) August 9, 2024

パブコメの結果下記のような意見に対して、消費者庁の考え方も出されました

パブコメ結果

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=235080077&Mode=1

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000283678

意見:

実店舗で販売する場合、「医療関係者が確認できる体制を整えていること。」とあるが、「初めて服用する方は資格者にご相談ください」を POP 等で表示することにより、商品の表示を確認し、医療関係者からすべてのお客様に対して声かけするのは現実的ではないため、摂取して問題ないのか医療関係者へ相談すべきかを消費者自身に判断してもらうようにしてはどうか。

意見に対する考え方:

経口補水液については、清涼飲料水よりも電解質量が多く含まれているため、脱水時でない場合又は脱水の原因となる疾患等に罹患していない場合に漫然と使用することにより短期的に健康上の問題を引き起こす可能性があると考えられます。

経口補水液の特性を理解していない消費者も多くいることが判明していることから、許可を受けた者に対して、消費者が購入時に経口補水液について相談できる体制を整えた場所で販売をしてほしいという趣旨であるため、相談体制の構築をお願いいたします。

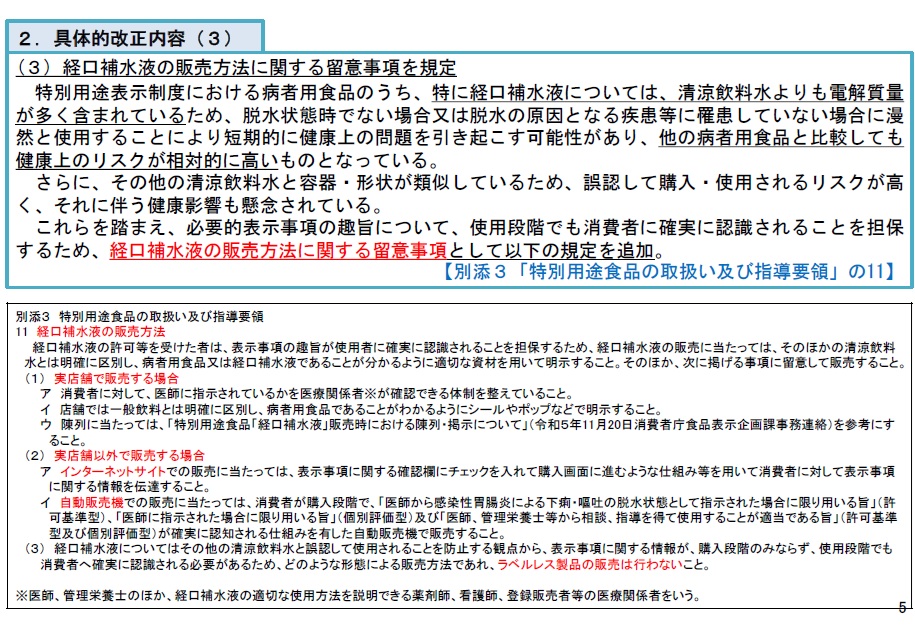

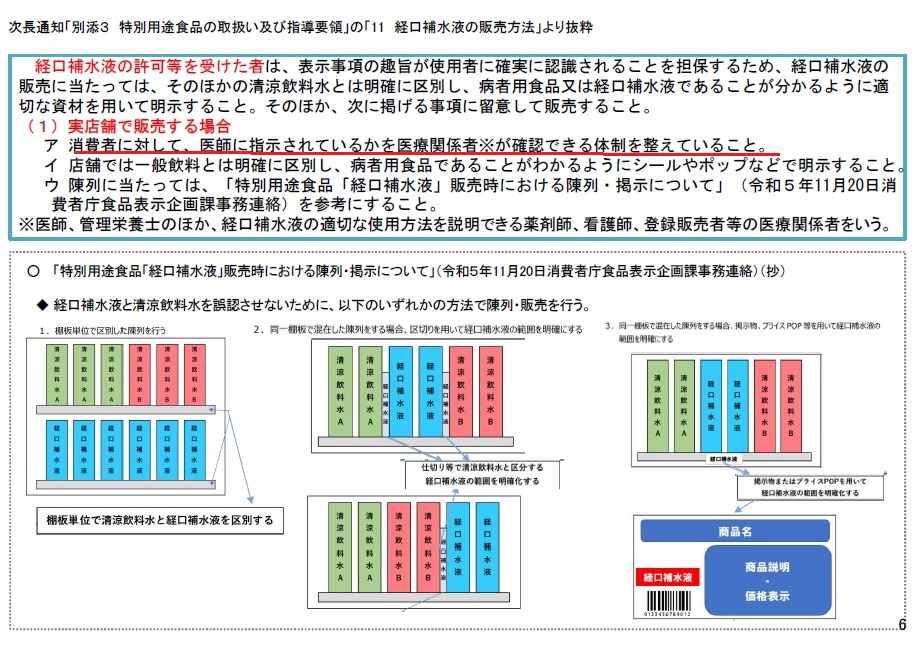

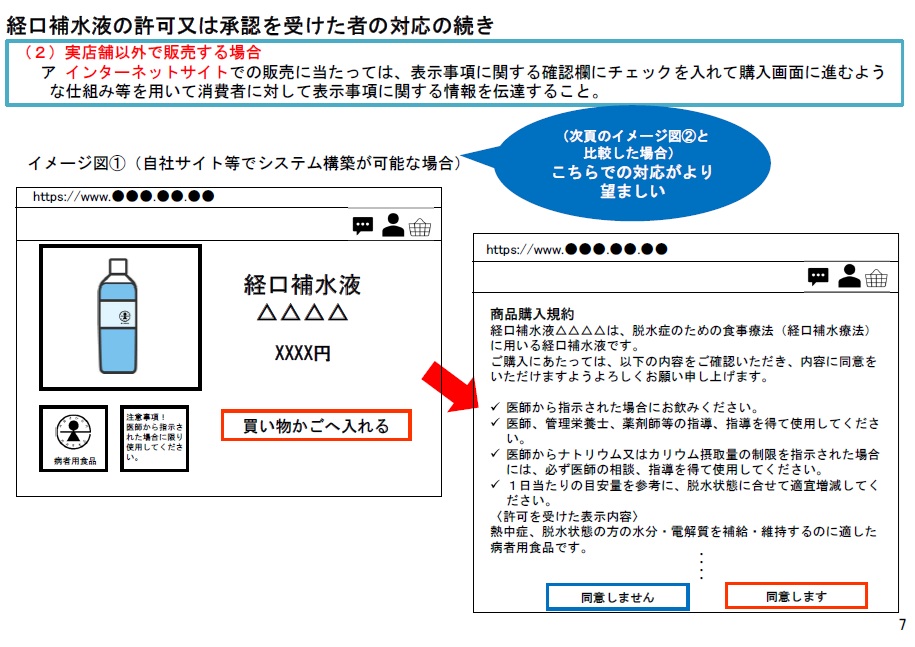

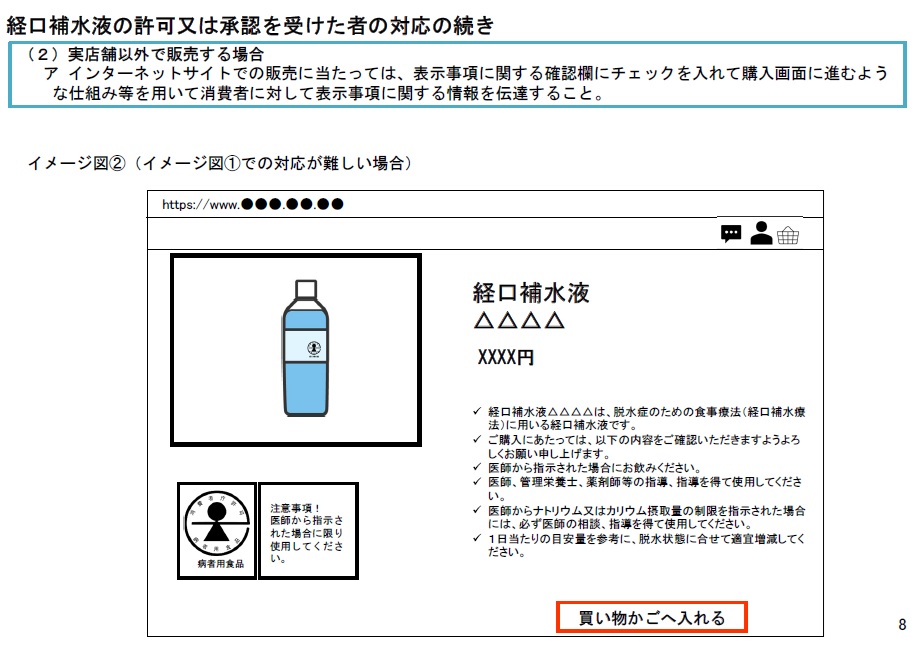

そして、2024年12月10日に「特別用途食品の表示許可等について」(消費者庁次長通知)の一部改正の通知が発出され、具体的な販売方法等が示されました

【消費者庁】

特別用途食品の表示許可等の申請を検討している事業者の方へ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/notice/

「特別用途食品の表示許可等について」(消費者庁次長通知)の一部改正 (令和6年12月10日消食表第1028号消費者庁次長通知・別添3)・特別用途食品の取扱い及び指導要領

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/notice/assets/food_labeling_cms206_241210_10.pdf

いろいろなところで、今回の改正について情報が発信されています

その飲み方NGです! 正しく知ろう経口補水液

(政府広報オンライン 2025.02.03)

https://www.gov-online.go.jp/article/202502/radio-2729.html

「スポーツドリンクは日常の水分補給に」、「経口補水液は脱水症の時の水分や電解質の補給に」、と覚えておいてください

経口補水液

(化学製品 PL 相談センター・アクティビティノート第337号 2025.3.10)

https://www2.nikkakyo.org/system/files/column337.pdf

令和7年6月1日から、経口補水液に関する規定が施行されます。経口補水液について、正しく理解していただくために整理してみました

経口補水液ってなに?(消費者庁)

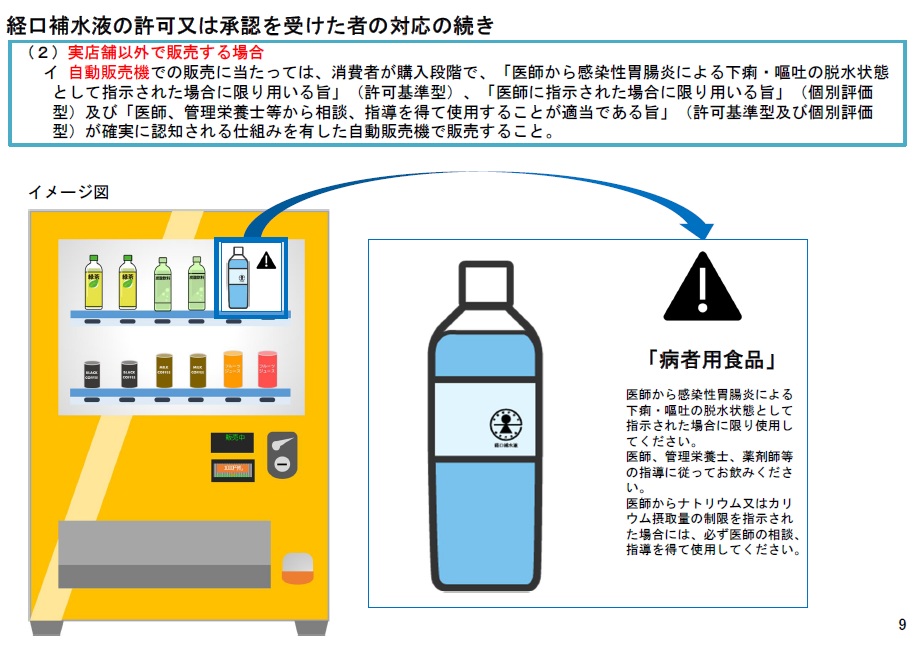

一方で、購入者に確認でチェックとかの認知できる仕組みがあればネット販売や自販機による販売はOKという方針も打ち出されました。

何か、濫用等のおそれのある医薬品の扱いと一緒ではという思いです。

「売れ筋商品」だからこういう対応なのかもしれませんが、こんなちぐはぐな対応で果たして不適切使用を防げるのでしょうか?

(以下追記)

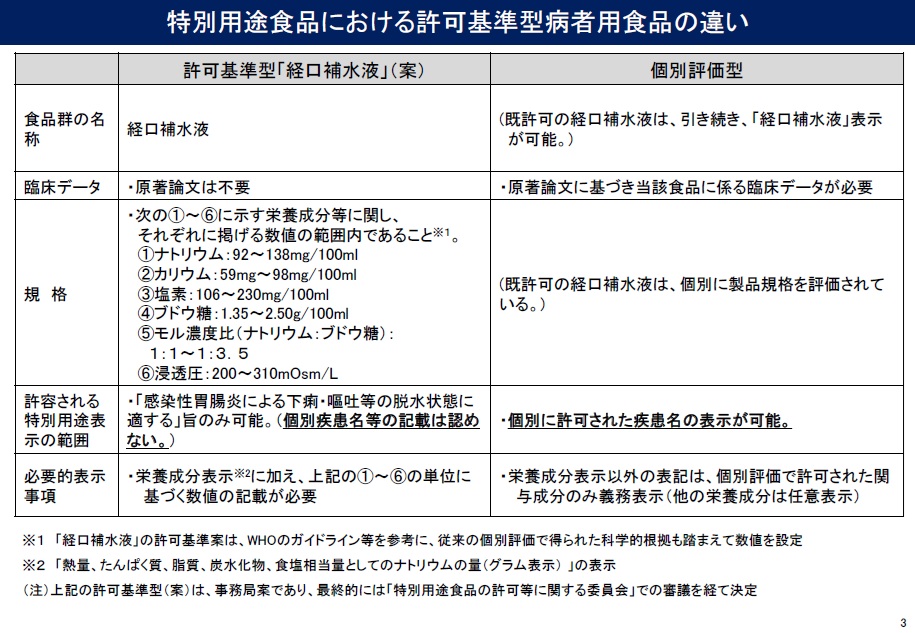

さらに調べたところ、「経口補水液」として表示が可能なものには

- 病者用食品(許可基準型)

- 病者用食品(個別評価型)

の2つがあります。

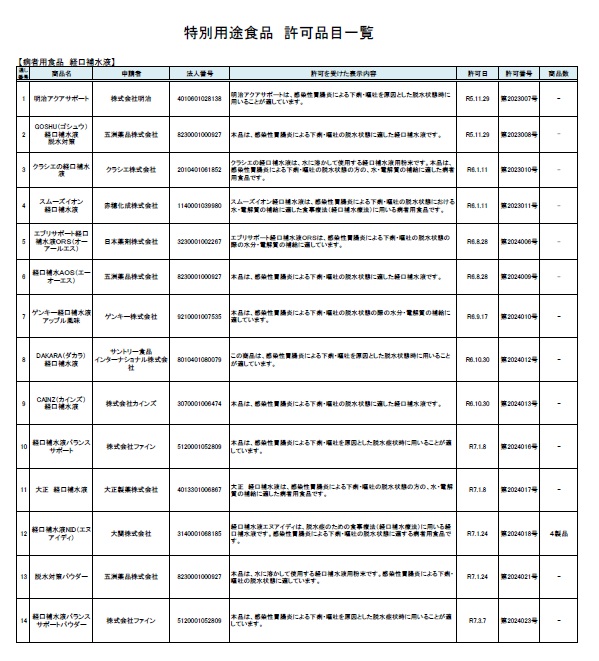

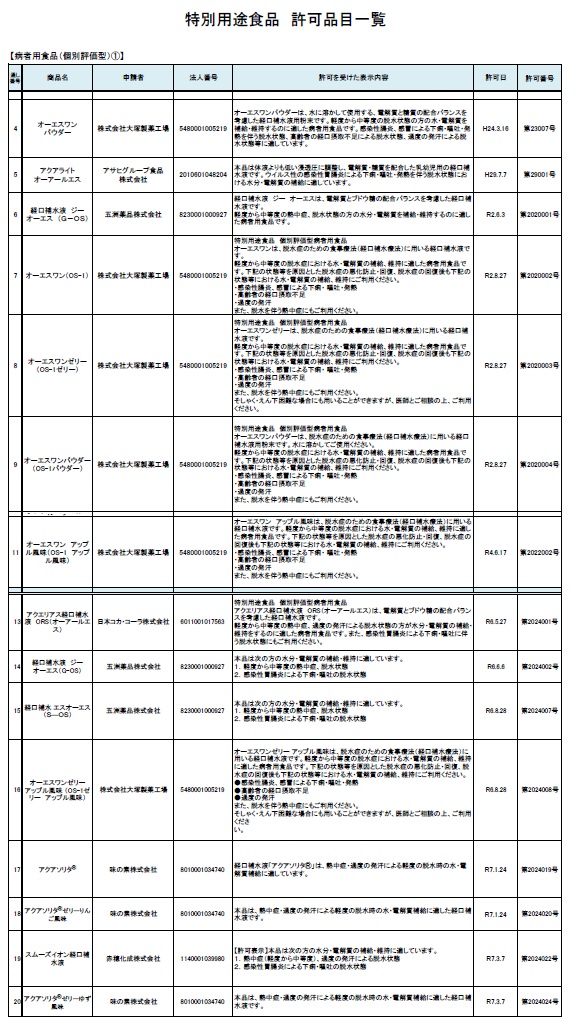

特別用途食品 許可品目一覧

(消費者庁2025.03.07更新)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about/commemorative/assets/food_labeling_cms206_250307_02.pdf

よく見ると、個別評価型以外のものは、「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐を原因とした脱水状態時に用いることが適しています」の表示になっています。つまり、熱中症には使うことは想定されていないということです。

これは現場では混乱がありあそうです

まとめると、今後OS-1のような消費者庁が表示を認めた経口補水液については、適切な陳列や販売、情報提供ができる体制が必要ということです。

また、議論になっている「医師に指示されているかを医療関係者が確認できる」というのはどこまで必要なのかは現時点でははっきりしていません。

一方で、商品としては、OS-1以外の同じような類のものについても、「経口補水液」と名乗ることができなくても、「経口補水液」として生活者に広く認知されています。

また、熱中症予防対策でドリンクをつくる場合も「経口補水液」なんですよね。

行政も含めて、「熱中症対策に経口補水液を準備しておきましょう」という啓発があちこちでされていますが、購入者に「医師から指示されているかの確認」が果たしてできるのでしょうか?

店頭、現場は6月からどう対応するか悩ましいですよね。

2025年05月11日 11:38、5月12日10:28更新

2025年05月11日 00:39 投稿

これまでの経緯などを追記し、記事を更新しています

メーカーからアナウンスがでました

>「体制」とは、店舗に勤務する医療関係者が、購入者に対して、飲み方等のアドバイスを行える状態であることを意

味しています。

【販売店の皆様へ】経口補水液オーエスワン®シリーズの販売について

(大塚製薬工場 2025.06.10)

https://www.os-1.jp/pdf_file/OS1_sales.pdf